Дмитрий Вересов НА ВСЕ ЧЕТЫРЕ СТОРОНЫ

Рассказ-конкурс (придумайте продолжение)Ничто не изменилось, ничто не отошло; Но вдруг отяжелело, само в себе вросло.

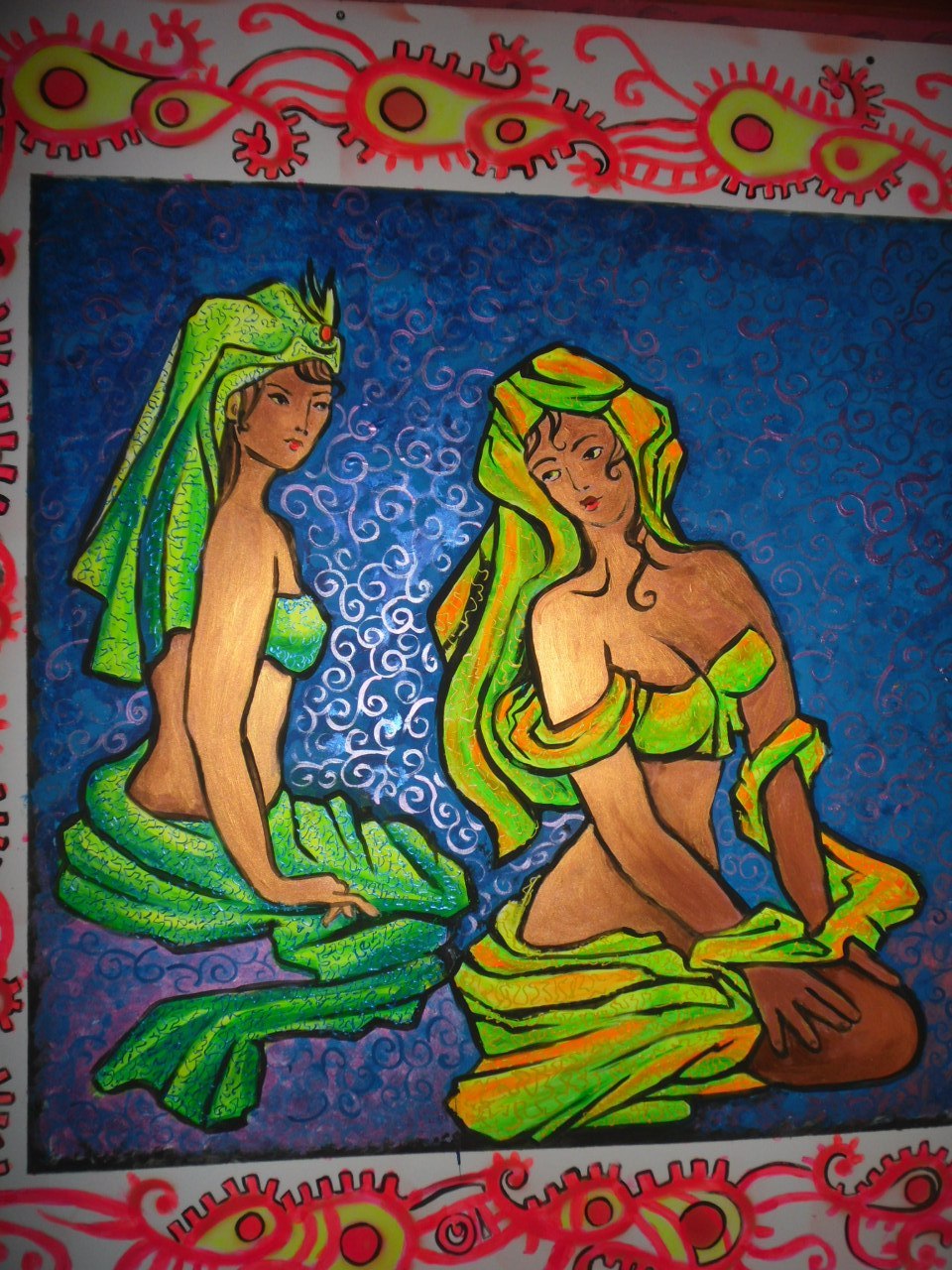

Зеленый вечер умирал. Он мог бы жить долго, как бывало раньше, он, собственно, для того и был создан, чтобы длиться, наполняя пространство безнадежным блаженством. Его осколки, его отражения были разбросаны всюду: витражными лампами в окнах, ацетиленовыми фонарями на улицах, изумрудными мхами в парках и даже таинственными отсветами на женских лицах. Впрочем, и это были уже остатки, если вспомнить гвардейскую зелень мундиров, краску корабельных обшивок, густой мрак лесов, а то и вообще первобытную водную муть, вскипавшую бурунами грязно-бутылочного цвета. Но все, что поддерживало на грешной земле почти невыносимую для человека бирюзовую прозрачность вечера, давно ушло. Мертвенное мерцание фонарей заменилось вульгарной московской желтизной, лесов не стало на многие сотни верст вокруг, корабли стали черными, мхи задохнулись в испарениях серы… И только по болезненному оттенку умирающего перламутра еще можно было безошибочно узнать тех, кто родился и вырос под эти зеленые вечера — и кто почти наверняка и умрет под ними же, отдав им все свое самое сокровенное, лучшее и живое так, что ни на что иное сил уже не остается. Правда, и последних становилось все меньше и меньше. Вечер умирал. Умирал, несмотря на свой божественный цвет и свет вечной юности, умирал от гари и превращенных в пыль домов, от злой воли и не имевшей предела глупости, от пивного румянца, от жажды денег, от нежелания и боязни мыслить. Он тускнел и скукоживался, и уже только иногда, только в редких местах можно было увидеть то бездонное окно в космос и хаос одновременно. Говорят, стихийно складывались даже какие-то сообщества, пытавшиеся предугадать очередное появление подобных вечеров, их любимые места и закономерности. Но это было практически бесполезно, ибо вечера эти зависели в большей степени от состояния самих видевших, а за себя уже давно никто не мог поручиться. Однако группки этих людей частенько можно было видеть то на старых улицах, то где-нибудь на КАДе, то по берегам рек и каналов — в зависимости от того, какую теорию они исповедовали: старины, свободы или водного пространства. В принципе, чаще всего вечера случались все-таки там, где им было за что зацепиться, чтобы поддержать свою зеленоватость. Кто-то рассказывал — и нет оснований, чтобы в этом сомневаться, как ни дико это выглядит — что один из таких вечеров случился над таксопарком; правда, в те времена, когда все такси, как гласила старая логическая задачка[4], были зеленого цвета. Но, конечно, чаще они снисходили на островки садов и парков, особенно тех, где вопреки бессмысленным распоряжениям не сгребали и не жгли старую листву, и вечно меняющаяся душа растений не умирала, а, пройдя положенный круг, возрождалась со все большим опытом и мудростью. Именно поэтому же вечера случались и над заброшенными промзонами, где вольно жил неприхотливый бурьянный народец, травимый всем, чем можно, но зато в остальном предоставленный самому себе. И еще над пригородными автострадами, заросшими южными гигантами, которых не трогали из-за их буйного нрава и ядовитого отпора… И сегодня зеленый весенний вечер медленно и печально плыл над старинным садом, не в силах покрыть его целиком, но задевая краем ряд домов на близлежащей улице. Четыре пары глаз жадно вбирали в себя все тончайшие нюансы света, густеющую пастель теней, прохожих, волей-неволей поднимавших головы и засматривавшихся на отчаянную бирюзу над ними. Все сразу начинало менять свой облик, пластику, запах, суть. Время исчезало, но заменялось не безвременьем, от которого за последние десятилетия все так безнадежно устали, а вечностью. Той вечностью, что была когда-то постоянной гостьей и даже иногда хозяйкой города, а теперь таилась лишь по углам музеев да обшарпанных черных лестниц. Впрочем, если говорить честно, то каждая пара воспринимала лишь что-то одно из перечисленного, но, поскольку они все-таки были неким единством, то картина получалась вполне законченной. И они наслаждались, видя, как меняются не только улица, парк и люди, но и как растения, окружающие их лица, принимают, наконец, свой настоящий цвет и вид. Дубовые ветки наливались весомой охрой, желуди приобретали объем, плющ получал свою глянцевитость и гибкость, листья ирисов — тугое напряжение стрел, липы — бархатистую желтоватую нежность. Волосы еле слышно шевелились под дуновением вечера, и сверкали каски, отсылая к древним богиням. Первая чуяла лишь запахи. Ей приходилось хуже всех, ибо только в подобные вечера она могла, наконец, дышать и теперь жадно вбирала воздух, пытаясь очистить себя от выхлопных газов, непонятной отравы, пропитывавшей все новые строения и замененные части старых, а, главное, той вони из причудливой смеси парфюма, пота и нечистых мыслей, что густыми слоями поднимались от шедших по улицам. Она уже почти забыла, как молодым вином пахнет первый снег, как сладко дымятся конские яблоки, и как, перебивая все, ползет к небесам аромат утренних белых калачей… Может быть, ей было тяжелее остальных еще и потому, что она знала: ничего не вернется. И потому лицо ее, самое простое из всех, почти детское, с широким подбородком, невыразительным ртом и припухшими глазами, запоминалось меньше других, хотя и вызывало легкую грусть невозвратности. Вторая была, наверное, самой пленительной, самой женственной; стрелы ирисов не захлестывали, а лишь нежно обвивали шею, и листья плюща парили сзади, как крылья. Она видела пластику. А последняя, внешне изменившаяся, казалось бы, столь решительно, все же принадлежала к тем явлениям, что исходят от природы, и потому основа ее неизменна. Менялась высота каблука, ширина поясов, стиль женственный сменялся военным или спортивным, ускорялся темп, скакал ритм, но сквозь это наносное дышали живые органичные движения здорового тела. А дома по соседству по большей части оставались неизменными, и деревья, умирая, заменялись такими же. Конечно, ее печалили рывки автомобилей, давно сменившие грациозные движения лошадей, зато она радовалась полному исчезновению всевозможных разносчиков, так уродующих естественные движения. И вторая улыбалась полупогашенной улыбкой, опасаясь осуждения остальных. Третья, чьей областью было обличье, его линии и цвет, на первый взгляд неотличимая от второй, являла собой полную закрытость. Но, чуть приглядевшись, можно было обнаружить, что растения душат ее, что лепестки, листья и стебли повяли и бессильно обвисли, что она давно ушла в себя, и лицо ее лишь маска. Но если было не поспешить и еще пристальней всмотреться, то становилось ясно, что за бесстрастной твердыней лица медленно течет жизнь, полная тайн и откровений. Что было ей внешнее, постоянно исчезающее и никогда не могущее исчезнуть окончательно? Внешнее, меняющееся ежедневно, если не ежеминутно, да и созданное лишь для того, чтоб меняться. Внешнее, обладающее фантастической возможностью, ничуть не меняясь в мелочах, измениться катастрофически полностью — и наоборот, казалось бы, изменившись во всем, остаться неизменным. Ничего не было обманчивей ее владений, и потому она имела полное право уйти в себя, чтобы там догадываться об истине. А истина почти всегда некрасива. И, наконец, последняя несла самый тяжелый крест — она видела суть. Лицо ее под шлемом, являющим собой нечто среднее меж русским шишаком и античным пилосом, было почти неопределенно, вернее — неуловимо. Что-то от юного рынды иоанновских времен таилось в нем, а с другой стороны тлело в этом тяжелом лице жесткое и холодное сладострастие библейских грешниц. Дубовые ветки, в изобилии осыпанные желудями, придавали четвертой даже некую грубость, если бы не легкие, дымчатые, улетающие и уводящие в неземное глаза. Люди мало изменились со времен Платона или Гуса, опыт у нее был огромный, и, казалось, равнодушие должно давно и прочно лечь на точеные черты. Увы, ни прощение, ни смирение не читались в них — скорее, надменность и злоба. И еще власть — власть права имеющего. Может быть, она была единственной, кто не любил зеленые вечера, но все же она не обладала властью настолько, чтобы уничтожить их, навсегда убрать из северного города. И без них, без этого слабого напоминания о рае, о живой жизни все, наконец, встало бы на свои места и вокруг, как и положено, раскинулась бы ледяная пустыня без желаний, без чувств, без мук. Все четверо жадно вбирали положенное каждой. Насколько еще хватит их жизни здесь? Каждая чувствовала, что отведенное время подходит к концу, ибо сумасшедший ритм современной жизни отнимал у них с каждым годом все больше, совсем не так, как это было в былые времена. Скоро, уже совсем скоро шелуха времени полетит с миндалевидных глаз, чуть вздернутых или с горбинкой носов, уверенных или, наоборот, безвольных подбородков, чувственных губ и высоких лбов, напоминающих то младенца, то мудреца… Уже совсем бел шлем у первой, не видно цветов в прическе третьей, серым пеплом подернуто лицо второй, и слепыми глазами смотрит лицо четвертой, не видящей и уже наполовину неживущей… И, к огромному счастью всех четверых, они не видят и не знают, что рыжий журавль, живущий внизу и всегда бывший символом новой жизни, весны и обновления, если уж не говорить о родительских чувствах, заботе и нежности, давно превратился в диаграмму с двумя кривыми — спроса и предложения.***

С улицы было жалко уходить: такие вечера в марте, без ветра, без снега, с высохшим под ногами асфальтом редки. Каждый проспект и даже переулок кажутся воротами в детство или, наоборот, в будущее, когда где-то в конце их загораются первые слабенькие городские звезды, и висит обрывком вуальки луна. А с некоторых пор к ним прибавилась со своим непрекращающимся новогодьем и мигающая телебашня, благодаря которой тем, кто не бывал в Париже, можно представить себя там. Впрочем, Париж есть и прошлое и будущее. Тина зашла в Балтийские кондитерские, купила шоколадного хлеба, пирожных, и в очередной раз чертыхнулась выстроенной стекляшке на месте уютного скверика, в глубине которого стоял домик-сказка — мечта районных романтиков. Когда-то малышкой она сама мечтала жить под островерхой крышей и запирать вечерами высокие деревянные двери. Потом в эпоху якобы возможностей они с компанией едва не скинулись и не купили этот особнячок на двадцать человек, но здравый смысл, слава Богу, взял верх. И теперь Тина только с ностальгией посматривала на зеленый англизированный домик. Ностальгия была приятной, и потому уродливая громадина раздражала ее вдвойне. Жаль, что она стоит на шумном проспекте, а то под утро можно было бы с наслаждением кинуть камешек поувесистей. Тина как человек свободной профессии была экстремалкой. Конечно, ни о какой настоящей свободе речи в наше время быть не может, но все-таки, в отличие от большинства своих знакомых, Тина могла не вставать в темноте, не стоять в пробках, не краситься, как проститутка, с утра, а спокойно высыпаться и работать в халате. Она была научным редактором одного из московских издательств, раскинувших свои сети по всей стране. В силу всеядности работодателя ей тоже приходилось иметь огромный круг интересов: от индейских войн до лекарственных трав. К тому же рабочая необходимость порой вынуждала ее посещать всякие славные места, вроде библиотеки Академии наук, редких малоизвестных музеев и всяческих профессиональных домов, оставшихся с советских времен. Денег, разумеется, было не очень много, но жить можно, тем более что заграничные друзья слали массу одежды, косметику и даже драгоценности и сласти. Наступал тот возраст, когда отовсюду несутся песни твоего подросткового возраста — признак того, что большинство постов в этом государстве уже занято твоими сверстниками. Не очень веря в успех, Тина позвонила двум своим ближайшим подругам, ибо и вправду жаль было заканчивать этот вечер просто так, проверкой почты и ванной с книжкой. Но, видимо, этот прозрачный, пьянящий вечер держал на поводке не только Тину, но и многих других жителей, с рождения привыкающих, что все здесь сиюминутно и обманчиво, и надо уметь пользоваться мгновеньем. Поэтому через час в старинной, но после капремонта Тининой квартирке на одной из тихих, перпендикулярных проспекту улочек свет горел повсюду. — Каждый раз тебе завидую, Тинка, — открывая ламбруско, смеялась Лиза. — Прям тебе музей: тут Альсан Альсаныч возвращается домой из первого своего большого романа, в снегу, в помятом домино[5], тут несут свою божественную заумь новые реалисты[6], тут академик переживает блокаду [7]… — У тебя же, конечно, пустыня галилейская! — ревниво вздохнула Шуретта, жившая в новостройках Васильевского и неизбежно завидовавшая подругам из центра. Впрочем, определение «неизбежно» все-таки лживо: давно выросло несколько поколений, предпочитающих псевдо-свободу и зелень окраин и пребывающих в полной и непоколебимой уверенности, что люди везде одинаковы. На любые же возражения и предложения открыть глаза и увериться, что молодежь Васильевского разительно непохожа на жителей Охты, или старушки около Таврического имеют мало общего с бабками Ульянки, они укоряют оппонента в чудовищном снобизме и глупости. Разумеется, Шуретта принадлежала к другой партии и всеми способами пыталась перебраться в старый район. — А разве нет? Только и слава, что место! Ах, придворные певчие, ах, Главный штаб! Они коммуналку не изменят. — А, между прочим, правда, что если положить на ведро с водой лучинки крест-накрест, то вода не расплескивается, — возвращаясь к благополучно перезимовавшему академику, заметила Тина. — Сама проверяла. — Ты, кстати, забыла еще про знаменитый кабак с синими кораблями на кафеле[8], — опять вмешалась Шуретта, ценившая окружающее больше подруг, как любой человек всегда ценит больше то, чего не имеет. Словом, разговор вертелся не вокруг телевидения, тенденций моды на будущее лето или детей, а вокруг реминисценций и аллюзий, так или иначе постоянно возникающих в образе мыслей людей образованных, родившихся и проживших всю жизнь в огромном городе, полном мифов и духов. Можно быть почти уверенным, что значительная часть людей, живущих и чувствующих с неизбежной оглядкой на эту малоприятную тяжкую мифологию, с удовольствием избавилась бы от нее или променяла на что-нибудь повеселее. Например, на вполне, наивные хтонические московские страшилки, или на волшебные цветисто-восточные истории Казани, или, на худой конец, на здоровое доброе многобожие деревень. Но, увы, нет им выхода из порочного круга петербургских големов, ибо сами они во многом суть не что иное, как порождение этих химер. Со временем к этому обстоятельству привыкаешь и даже находишь вполне комфортным, ибо сознание того, что ты есть только призрак, освобождает от многого и облегчает жизнь. Это другим трудно здесь, они задыхаются в реальных и метафизических миазмах и даже сходят с ума, но истинным порождениям болота жить привольно, и они сетуют лишь для приличия да по привычке. Причем самыми подлинными носителями этого порочного мироощущения являются совсем не те, кто гордо его декларирует, а, скорее те, кто и не думает о нем, не считает себя каким-то особенным, а просто живет в фантасмагории снов, преданий, слухов, убеждений и оживших камней. Обсуждение последних литературных новинок, сроков раскрытия немецких и английских архивов в отношении полета Гесса и грядущей выставки шотландских борзых вкупе с парой бутылок итальянской шипучки вполне закономерно привело к разговору о мужчинах, без которого не обходится ни одна дамская встреча. Все и у всех обстояло ни шатко ни валко. Семейные ценности давно потеряли былое значение, замужество было даже как-то смешно и вульгарно, оно годилось для юных дурочек или незамысловатых теток, а дети в свете грядущего школьного маразма составляли перспективу весьма туманную. Вокруг то тут, то там постоянно присутствовали пары, для которых рождение ребенка только уменьшало средний возраст, дававший шанс уехать хоть к черту на кулички, если не в Канаду и не в Австралию. Не больше. Это коробило. А с другой стороны нынешнее сопливо-восторженное отношение к детям у людей попроще тоже вызывало отвращение. — Только вчера еле выдержала восторженный рев по поводу появления младенца у одной моей родственницы, — скривилась Лиза. — Девка ненамного нас помладше, решила родить для себя, сучка, а теперь поставила на уши все семейство. — И они же еще умиляются над бастардом. Картина знакомая, просто Катюша Маслова, — хмыкнула Тина, и только Шуретта вздохнула: — Я все-таки считаю, что материнство — талант. А вот нет у меня такого, и нечего в это лезть. Лучше уж о мужиках… Но и с мужчинами было не лучше. Когда-то яркая, жестокая и красивая борьба полов выродилась в вялое противостояние, ленивое поругивание сторон и бесплодные сетования. Увлечься по-настоящему стало практически невозможно, да и какое там увлечение, когда ВКонтакте пользуется успехом незатейливое приложение под названием «Я бы вдул» и списочком предпочтений. Из собственных друзей и подруг, разумеется. — Шутишь?! — ахнула Шуретта, не пользовавшаяся Контактом, потому что работа заведующей библиотекой не оставляла ей времени на личную жизнь даже в сетях. Сочетание перфекционизма с несколько простодушным обаянием позволяло ей добиваться успехов на работе; библиотека ее была одной из лучших, стараниями Шуретты превращенная из заурядного хламовника в современный медиа-центр. Но то же сочетание оборачивалось против нее в отношениях с полом противоположным. Во всяком случае, даже ближайшие подруги еще со времен общей работы на Пятом канале ничего не слышали о ее романах и даже почти ничего не подозревали. Вьющаяся копна то лежала на Шуреттиной головке мальчишеской шапочкой, то струилась локонами, но выдержанность костюма и косметики оставалась неизменной всегда. — Какие уж шутки… Вот страна импотентов во всех смыслах! Неужели примера Европы мало?! — зло воскликнула Лиза, и длинные прямые волосы ее метнулись сердитой птицей, едва не уронив недопитый бокал. Лиза была хороша, властна и богемна, объездила полмира, но, к ее тайному неудовольствию, не с собственными выставками, а просто туристкой. Впрочем, выставок ей хватало на родине, и ее батики, одновременно воздушно-невинные и порочные, не только ценились знатоками, но и охотно раскупались понимающими иностранцами. — А что ты злишься? Помнишь, мы еще на ТВ говорили, что через энное количество лет мы станем страной урнингов. Грустно, конечно, но радуйся, что на наш век еще хватило. — Тина, единственная из всех, была несколько раз замужем и имела сына, изначально жившего и воспитывавшегося у родителей в Москве, а потому смотрела на проблему несколько свысока. За окнами мчались уже ночные тени от проезжающих машин, и заливистые собачьи диалоги на площадке напротив говорили о том, что время близится к полуночи. Как положено, кое-где слышались и младенческие рыданья обезумевших котов. На столе появилась текила. — Черт, сегодня же часы переводят! — Да, все мы бедные золушки, у которых крадут час бала, и мой мондео превратится сейчас в тыкву! — А твои батики — в половые тряпки! — Библиотека в сарай, а мои тексты… Да, во что же превратиться моим текстам? — Стопки дружно хлопнули по столу, но тексты так и не желали превращаться ни во что. — С текстами неувязка. Что есть противоположность тексту, а? — Художественному? — Да любому. Ну, пусть даже научному. Что вообще есть противоположность произведению искусства? Небытие? — Значит, мои батики ты за произведения искусства не считаешь? — Считаю, считаю, но, к несчастью, здесь уж слишком наглядная противоположность. А вот Врубель, например, или… «Илиада»? Стопки хлопнули еще раз, но на этот раз стук получился глухим, и словно в ответ ему кот адски заверещал где-то прямо на карнизе. — Послушайте, а ведь у нас есть редкая возможность, — тихо проговорила Шуретта, — возможность проверить, во что превращается текст. Мы выпадаем из жизни на этот час. Нас как бы нет — и потому все возможно. Правда? — Она подняла свои зеленые глаза и встретилась с черными и серыми, в которых догорал сегодняшний вечер. — Правда. И Тина вышла в гостиную. Она не включила свет, и комната освещалась только одиноким фонарем собачьей площадки. Его покачивал ветер, тень двигалась волной, выхватывая знакомые предметы, но делая их совершенно незнакомыми. Вокруг собственной, никак не связанной с ней жизнью, жил чужой неизвестный мир. Тогда, как в детстве, Тина зажмурила глаза, обернулась несколько раз, чтобы потерять ощущение пространства и, как слепая, шагнула к книжным полкам. Но не успела она привычно занести руку, как раздался звонок. Вопрос о том, кого бы могло принести в такое время, перед Тиной давно не стоял, ибо ее дом еще со времен работы на Пятом канале был проходным двором — конечно, в лучшем смысле этого понятия. Прийти мог кто угодно. Она вышла в прихожую, успев заметить, что до двенадцати остается еще несколько минут. На пороге стояла Лидия, соседка с пятого этажа. Ей было, вероятно, под пятьдесят, но яркие молодые губы и прекрасная фигура, не говоря уже о жадности к жизни, делали ее внешне много моложе. Она работала научным сотрудником в Пенатах, и свежий влажный ветер залива всегда словно играл в ее волосах и глазах труднопереносимой синевы. — Экая ночь, — улыбнулась она и протянула бутылку какой-то французской кислятины. — Трудно усидеть дома одной — примешь? Тина с большой симпатией относилась к Лидии, порой даже завидуя ее смелости в отношениях с людьми и остаткам той романтичности, что уже не досталась на долю их поколения. И словно в ответ, Лидия вздохнула: — Мы, девочки конца семидесятых, А, может, даже середины их, Мы уже знали, что ничто не свято, Но еще дерзко верили в святых… Кто у тебя? — О, всего лишь Шуретта с Лизой… — А, три девицы — неужели гадать собрались? — Ну, практически… — Дело святое, — усмехнулась Лидия. — Тогда вино потом, пошли. Уже вчетвером они, не включая света, вошли в гостиную, бывшей одновременно и столовой, и библиотекой, и спальней для гостей. Темные корешки мерцали по стенам, вспыхивая от огней проезжавших машин. — Крутанемся? — как в детстве предложила Шуретта, и едва ли не взявшись за руки, четыре фигуры завертелись, задевая руками друг друга и хохоча. — Давай! И четыре руки почти одновременно потянулись к разным полкам, наугад выхватывая тома. Часы пробили двенадцать.***

Они вернулись на кухню осторожной цепочкой, неся выпавшее, будто спеленутых младенцев. — Гаси свет, и окропим, — распорядилась Лиза, и черное в темноте вино полилось в узкие бокалы. — Ну, кто первый? Однако почему-то никто не спешил, баюкая на груди разношерстные книги, и молчание становилось уже тягостным, словно они были нашалившими детьми, прекрасно знающими, что поступили дурно. Но ведь это смешно, и не бросать же игру посередине! — Ладно, я, — сдалась правильная Шуретта, социализированная в силу профессии больше всех и сильнее всех привыкшая подчиняться правилам. В руках у нее была очень маленькая и тоненькая книжечка, зато изданная на удивленье изящно. Шуретта подошла к окну и в косом свете уличного фонаря старательно, как лучшая ученица на показательном уроке, прочла:В слепые ночи новолунья,

Глухой тревогою полна,

Завороженная колдунья,

Стою у темного окна.

Стеклом удвоенные свечи

И предо мною, и за мной,

И облик комнаты иной

Грозит возможностями встречи.

В темно-зеленых зеркалах

Обледенелых ветхих окон

Не мой, а чей-то бледный локон

Чуть отражен, и смутный страх

Мне сердце алой нитью вяжет.

Что, если дальняя гроза

В стекле мне близкий лик покажет

И отразит ее глаза?

Что, если я сейчас увижу

Углы опущенные рта

И предо мною встанет та,

Кого так сладко ненавижу?

Но окон темная вода

В своей безгласности застыла,

И с той, что душу истомила,

Не повстречаюсь никогда.

— Оптимистично, черт возьми! Прямо Лесбос какой-то! — рассмеялась Лиза, но было видно, что смеяться ей вовсе не хочется, и что-то тоскливое повисло в воздухе маленькой кухни. — Ладно, надеюсь, мне достанется повеселее. Алая книга взмахнула крылом обложки с характерным осликом росписи в углу. У очень многих людей есть «обезьяны». Возможно даже, что есть своя у каждого, мало-мальски недюжинного, только не часто их наблюдаешь вместе. Я говорю об «обезьяне» отнюдь не в смысле подражателя. Нет, но о явлении другой личности, вдруг повторяющей первую, отражающей ее в исковерканном зеркале. Это исковерканное повторение, карикатура страшная, схожесть, — не всем видны. Не грубая схожесть. На больших глубинах ее истоки. Как будто и не похожи? Нет, похожи. Обезьяна — уличает и объясняет… — Этого еще не хватало, — одернула Лиза сама себя и захлопнула книгу с неприятно гулким звуком. За окном снова отвратительно заорал кот, но его никто не поддержал, и пронзительное мяуканье обиженно смолкло. — Теперь вы, Лидия. Оставим хозяйке честь закрыть эту бесовщину, а заодно и что-нибудь разъяснить. Лидия спокойно вышла из-за стола, где задумчиво слушала предыдущие отрывки, и так же неторопливо, спокойно раскрыла дешевый том в мягкой обложке, какие многотысячными тиражами издавались в начале девяностых. Голос Лидии был глух и ровен: Самое ценное в нас — наши страсти, наши мечты… Жалок тот, кто отрекается от них! Из страха общественного мнения, из чувства долга перед близкими, из любви к детям и семье мы все топчем и уродуем наши души, вечно юные, вечно изменчивые., где звучат таинственные и зовущие голоса… Только эти голоса надо слушать! Только им надо верить… Надо быть самим собой! О, не думайте, что это так просто! Берегите свой протест! Уважайте возмущение! Не поступитесь своей мечтой и желанием ни из страха, ни из долга, ни из состраданья! — Наивный феминизм! — снова фыркнула Лиза, но ее будто никто не услышал. — Может, все-таки не стоит дальше? — сделала попытку Шуретта. — Да уж ты молчи, тебе и так попалось самое невинное. Ну, сейчас нас Тинка добьет! Тина действительно встала так, чтобы черная книжка в ее руках была видна как можно меньше, но три серебряные розы на корешке все же явственно читались под пальцами.И все, кого сердце мое не забудет,

Но кого нигде почему-то нет…

И страшные дети, которых не будет,

Которым не будет двадцать лет,

А было восемь, а девять было,

А было… — Довольно, не мучь себя,

И все, кого ты вправду любила,

Живыми останутся для тебя.

— Конечно, Тинке, как всегда… — но голос Лизы оборвался, не договорив. В коридоре запищало радио. — Не может быть… Шесть часов?! Но в окне уже разливалось предчувствие рассвета. Недопитое вино потускнело и обесцветилось, но зато у губы у всех четверых запунцовели и налились. Все четверо стояли, сгрудившись у окна и не зная, что теперь делать и как себя вести; было и стыдно, и сладко, и даже страшно. На смену котам снова пришли ранние собаки на площадке напротив. Но никто так и не решался нарушить это странное оцепенение. — Глупости! — наконец взмахнула кудрями Шуретта. — Чего только не напридумываешь в ночь равноденствия… — Знаешь, все уже напридумано Михаилом Афанасьевичем. Да и многими прочими… — Простите, девушки, но я пойду, у меня какие-то немцы приезжают сегодня в Куоккалу, а они дотошные, черти, и пунктуальные, сами понимаете. Спасибо за милую ночь, Тина. — И Лидия первой вышла из кухни, но в еще молодой линии ее спины вдруг четко обозначилась усталость времени. — У меня выходной, я у тебя ночую, то бишь утрюю, — поспешила занять единственное ночлежное место Шуретта, а Лиза промолчала, но решительно достала ключи от машины. — Глупы вы, как овцы. Пока. Утро обещало быть морозным и злым. «Избранники гневной планеты» — один из итогов семинара Дмитрия Вересова в рамках Новой Малеевки. Семинаристы получили задание написать рассказ на тему «Полдень, XXIII век», который начинался бы со слов «Она проснулась от утренней эрекции…» — размышление о нивелировке полов в будущем?Ольга Денисова ИЗБРАННИКИ ГНЕВНОЙ ПЛАНЕТЫ

Ауне проснулась от утренней эрекции Олафа — и испугалась. Испугалась повторения того, что было ночью. Олаф теснее прижался к ее спине, провел губами по волосам, шершавыми пальцами сдавил измученную, ноющую грудь. Нет, не сильно — нежно, хорошо. Дохнул в ухо неуверенным, дрогнувшим выдохом… Оранжевое солнце, будто раздвинув мягкие губы полосатых туч на горизонте, пронзило пространство плотным пучком лучей, осветило замершую над брачным ложем статую Планеты. Долгий полярный день шел к концу, Ледовитый океан тяжело бил волнами в высокий берег, бирюзовое небо раскинулось над головой. Тело замирало от страха перед новой болью, но Ауне повернула лицо к Олафу, приподнявшемуся на локте, и улыбнулась — наверное, получилось жалко, вымученно. Милый Олаф… Его взгляд, полный вожделения, был и умоляющим, и испуганным, и решительным — он не смел требовать, и не умел вызвать ответное желание, и сдержать своего не хотел. Он так долго ждал этого дня… Ауне еле заметно кивнула, и счастье вытеснило страх перед болью.***

— Олаф, а если он умрет? — Кто? — сонно спросил он. — Наш малыш. — Вероятность семьдесят шесть с половиной процентов, — пробормотал Олаф. — В нашем поколении. Он был очень умным, не только отчаянным и сильным. Во всяком случае, Ауне так считала. — Тебе его не жалко? Олаф не ответил — вздохнул снисходительно. Она еще не знала, смогла ли зачать, но мысль о смерти ребенка кольнула остро, до слез. Раньше это ее не трогало, она знала, что большинство ее детей умрет сразу после рождения, останутся те, кого выберет Планета, кто сможет дышать воздухом сам. У ее матери в живых осталось двое детей из двенадцати рожденных, у матери Олафа — двое из восьми. В допотопные времена вулканы не выбрасывали в небо столько пепла и углекислоты и все дети рождались способными дышать — Ауне с тоской подумала о том, что не родилась раньше, до потопа: тогда бы ее нерожденный малыш выжил. И устыдилась своих мыслей. Они гипербореи, потомки тех, кого выбрала сама Планета — гневная Планета, — кого она оставила в живых, когда суша погружалась в океаны, не сожгла лавой, не разбила чудовищными волнами, не отравила углекислотой, не засыпала пеплом… Ауне посмотрела в лицо статуе — не только гневная и немилосердная, но и дающая, родящая… — Пожалуйста, выбери нашего малыша, — шепнула Ауне одними губами. — Пожалуйста! Задремавший было Олаф прыснул: — Молишься Планете? Ауне смутилась, а он высвободил руку из-под ее плеча, легко поднялся на ноги и развернул широкие плечи — наверное, ему надоело валяться. — Мы — гипербореи. Мы не должны просить. — Почему? — спросила Ауне, испугавшись вдруг за него, за его дерзость и самоуверенность. — Потому что Планета помогает сильным. — Но ведь это от нас не зависит… — Это не зависит от нас сегодня, сию минуту. А через триста лет дети не будут умирать. А может, даже раньше.***

Благословенна теплая и солнечная гиперборейская весна, и благословенна Восточная Гиперборея, страна счастливых и сильных людей, что, подобно своим легендарным предшественникам, живут в труде и веселье, не зная раздоров и смуты. Ауне казалось, что родила она легко, хотя солнце обошло по небу целый круг с той минуты, как она ощутила первую схватку. Ребенка сразу унесли, не позволив ей и взглянуть на него, — она слышала только, что родился мальчик. И Ауне хотела бежать на берег океана, туда, где Планета сейчас решит, останется ли ее сын в живых. Быть рядом с ним, помочь ему — хотя бы своим присутствием… Но врач долго накладывал швы, слишком долго… Красное полуночное солнце замерло над океаном, у самой его кромки, расцветило небо в сумасшедшие цвета, от ясной зелени до зловещего густого багрянца. Ауне нетвердо поднялась на ноги и, ступая узко и осторожно, направилась к берегу. Она никого не встретила. И все стало ясно давно, хотя бы потому, что не слышно было ни приветственных радостных криков, ни детского плача. Хотя бы потому, что ей не принесли младенца. Все было ясно, и тешиться надеждой Ауне не стала. Она всю зиму представляла себе этот страшный миг, просыпалась в холодном поту, прижимала к животу руки, гладила и ласкала неродившееся дитя, ужасаясь тому, что может его потерять. И теперь, когда это произошло, ощутила не острую боль, а тяжесть, придавившую ее к земле. Может, виной тому усталость? Тишина и безветрие, полночное солнце и неподвижная Планета с гордо поднятой головой. Ауне посмотрела ей в лицо без осуждения и не сразу заметила сжавшегося, скорчившегося у ног статуи Олафа — маленького, уязвимого рядом с ее могуществом. У него тряслись плечи. Ауне никогда не думала, что Олаф может плакать. Она опустилась возле него на колени и провела рукой по его спине. Он всхлипнул и вскинул мокрое от слез лицо с опухшими губами. — Это был мой сын… — сказал он полушепотом. Ауне не смогла улыбнуться, только погладила его снова — рука была деревянной, негнущейся, дрожащей — и сказала ломким, как сухая трава, голосом: — У нас будут еще дети. Еще много детей.[4] Все такси зеленого цвета. Эта машина зеленого цвета. Следовательно, эта машина — такси. Найдите логическую ошибку [5] Дом Блока по Лахтинской, 3, где была написана «Снежная маска». [6] Дом по Гатчинской, 3, где собирались обэриуты. [7] Дом на Лахтинской, где жил в годы блокады Д.Лихачев. [8] Ресторан на углу Чкаловского и Большой Зелениной, описанный в пьесе Блока «Незнакомка».